Details

Sektorenkopplung

Beschreibung

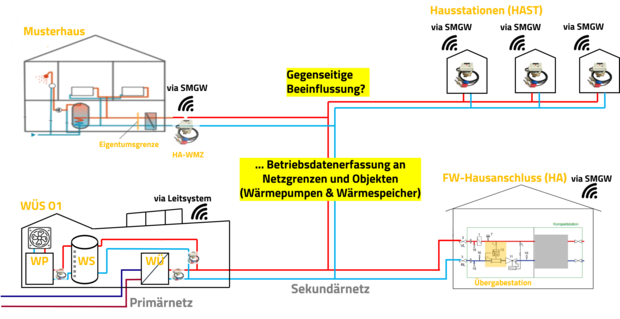

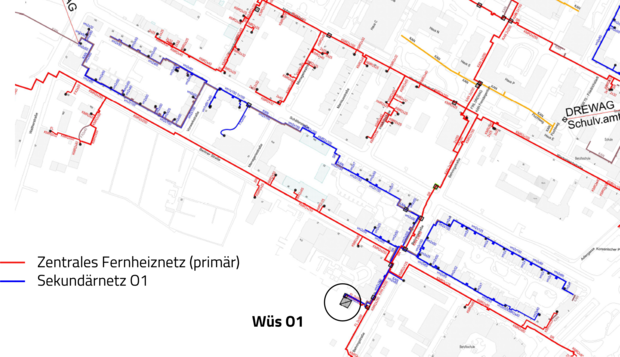

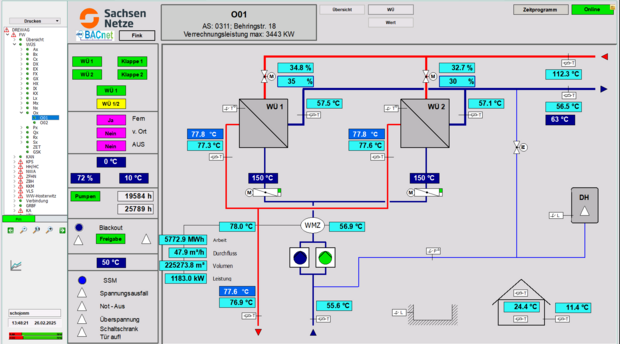

Das Projekt „Sektorenkopplung Dresden“ verfolgt das Ziel, die Effizienz und Nachhaltigkeit des städtischen Fernwärmenetzes deutlich zu steigern. Im Zentrum steht dabei die Schaffung einer Datengrundlage, die eine Reduzierung der Vorlauftemperaturen ermöglicht und damit sowohl Energieeinsparungen als auch die Integration erneuerbarer Energien in das bestehende Wärmenetz unterstützt. Auf diese Weise wird ein wichtiger Beitrag zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung in Dresden geleistet. Gleichzeitig soll das Projekt als Modell für weitere Städte mit einem hohen Fernwärmeanteil dienen und damit überregionale Impulse für die urbane Energiewende geben.

Projektverlauf

Die Landeshauptstadt Dresden verfolgt bereits seit mehreren Jahren verschiedene Ansätze zur Entwicklung intelligenter städtischer Quartiere. Im Jahr 2021 wurde ein Förderantrag für die Modellprojekte Smart Cities (MPSC) gestellt, an dessen Erstellung neben dem Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen auch verschiedene städtische Ämter, die SachsenEnergie AG sowie die TU Dresden beteiligt waren. Nach der Förderzusage folgte eine anderthalbjährige Strategiephase, die im Juli 2023 in die Umsetzungsphase überging. Das Vorhaben „Sektorenkopplung“ ist dabei eine von insgesamt zehn Maßnahmen, die im Rahmen der MPSC-Förderung umgesetzt werden.

Mehrwert

Das Projekt leistet einen entscheidenden Beitrag zur digitalen und ökologischen Transformation der städtischen Wärmeversorgung. Durch die Gewinnung und Auswertung von Netzzustandsdaten wird eine wärmebedarfsorientierte Steuerung des Energiesystems möglich, die nicht nur die Betriebseffizienz erhöht, sondern auch die Integration erneuerbarer Energiequellen erleichtert. Damit wird die Fernwärmeversorgung in Dresden sukzessive „ergrünt“ und die Treibhausgasemissionen können spürbar gesenkt werden. Darüber hinaus bietet die systematische Datenerhebung die Grundlage für zukünftige Optimierungen und übertragbare Lösungen, die auch in anderen Städten anwendbar sind.

Fazit & Ausblick

Ein erstes Zwischenfazit zeigt, dass das Projekt im geplanten Zeitrahmen umgesetzt wird und die gesetzten Ziele weiterhin unverändert erreichbar sind. Der Projektumfang bleibt bestehen, Anpassungen sind derzeit nicht erforderlich. Besonders hervorzuheben ist, dass das in Dresden entwickelte Wärmepumpen- und Digitalisierungskonzept bereits als Blaupause für vergleichbare Vorhaben in anderen Städten diskutiert wird.

Mit Blick auf die kommenden Monate stehen weitere entscheidende Schritte bevor. Ab September 2025 ist die Installation und Inbetriebnahme der modularen Wärmepumpe vorgesehen, ebenso die Produktivsetzung der Datenbank und die Anbindung von Wärmemengenzählern. Ab Dezember 2025 sollen schließlich Netzzustandsdaten systematisch erfasst und für die Steuerung sowie Optimierung des Wärmenetzes nutzbar gemacht werden. Damit schafft das Projekt nicht nur konkrete Verbesserungen für die Energieversorgung Dresdens, sondern liefert auch praxisnahe Erkenntnisse für die Energiewende in urbanen Räumen.

Weiterführende Informationen

Kontaktdaten

Zur Webseite des Projektträgers